痛みを痛みで消す理論は

40年前の理論

・痛い部位を筋肉のコリだからという理由で押す、揉む。

・筋膜や結合組織の癒着だということで指先で筋膜を剥がす。

・可動域を広げるため痛いのを我慢させながら他動運動でストレッチを行う。

これらはよくあるパターンですが、痛みを新しい痛みを消しているということです。

この機序を「DNIC 広汎性侵害抑制調節」と言います。1979年に発表された理論です。

痛む部位や別の領域へ新たに痛みを生じさせることによって、ある領域の痛みを軽減する一時的な方法です。

◉このアプローチ4つの問題点

-

痛みは組織からの入力信号ではなく、脳からの出力信号。つまりDNICは根本的な解決にはならない。

-

侵害受容信号を新しく追加することで、痛みによる脊髄反射が強化され、持続的に起こる複雑な筋収縮パターンを増加させてしまう。

-

脳の痛みの記憶が更に増加されてしまうし中枢性感作にも繋がる。

-

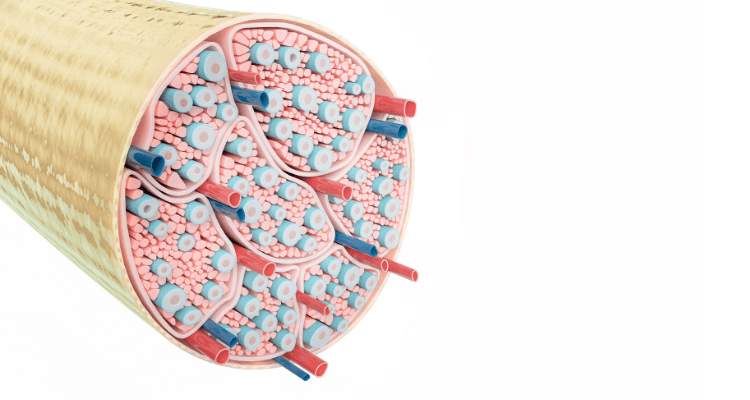

実際に皮神経、毛細血管、表皮や真皮層を損傷・炎症させる恐れがある。あまりに強ければ筋組織自体を損傷してしまう。

つまり、痛みで痛みを抑えることは一時的な効果だけに終わり、さらに根本的な問題解決にならないどころか、痛みを増加させてしまいます。

痛みは組織から出ているというデカルト時代360年前の昔の考え方のままのアプローチです。

しかし、痛みは組織から脳への入力信号ではありません。脳からの出力信号なのです。

結論として、痛みを痛みで消すアプローチは一時的であり、ノセボ効果が生まれ、さらに痛みの記憶が脳内で増えてしまう前時代的な方法ということになります。

ではどうすればいいのでしょうか?

その答えは「神経系」に隠されています。

◉ニューロマトリックス

ゲートコントロール説を提唱したメルザックは、35年後の1990年に「ニューロマトリックス理論」を発表しました。

この理論は、疼痛とは、身体からの感覚情報などのインプットと、脳内の過去の記憶や予測や感情が混じり合って生じる、脳からのアウトプットだということを明確にしました。

◉最新の疼痛理論

痛みは、脳の中で生み出されていて、組織的な損傷が癒えていても痛みを感じてしまう事があるということです。

つまり、痛みと侵害受容を分けて考えた方が良いということです。

ある刺激が入力されると、過去の経験と照らし合わせます。そしてその刺激は、どのような結果を引き起こすのかを予測します。

どこの部位に、どのような感覚が生じるのかを識別し、様々な神経伝達物質を放出させ、身体が反応します。

最終的に痛みを感じたり、どういう刺激だったのかを評価したりして、それに対して感情を抱きます。

そして無意識的、意識的な行動を起こして対処しようとします。

痛みの目的とは、どれだけ痛みがあるのかという指標を示すというより、行動を促すためにあります。

有害な刺激から逃れ、損傷を増やす動きを避けて、他人からのケアや助けを求める行動を促すのが、痛みの目的なのです。

慢性痛のように、常に痛みを出力していると、脊髄の引き込み反射が無意識的に働き、筋肉の持続的な緊張につながります。

それは痛みの目的が行動を促すということに関係しているからこそ起こってしまうのです。

疼痛とは、身体からのインプット・ボトムアップではなく、脳からのアウトプット・トップダウンです。

そして、侵害受容信号は警戒するべきだという身体から脳へのインプットであり、ボトムアップです。

バイオサイコソーシャル的な見方も必要です。バイオ=身体、サイコ=心理、ソーシャル=社会的という意味です。

筋緊張を減らしたり、姿勢や構造だけにアプローチしても疼痛が変わらない場合があります。

そのために神経系と患者の心理的ストレス、家庭や社会環境も広く見据えることが必要です。

DNMではニューロマトリックスやバイオサイコソーシャルモデルをベースに、脳を含めた神経系へアプローチしていきます。

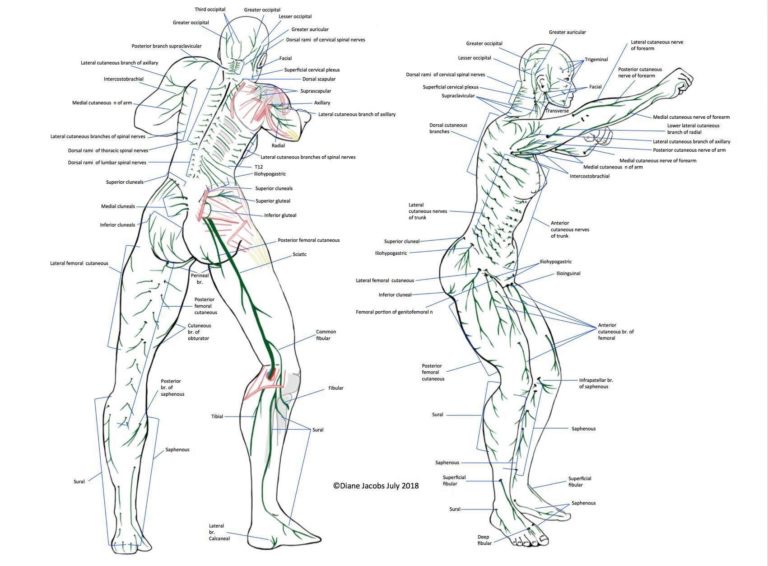

そこで重要になってくる全身にある皮神経にアプローチしていきます。